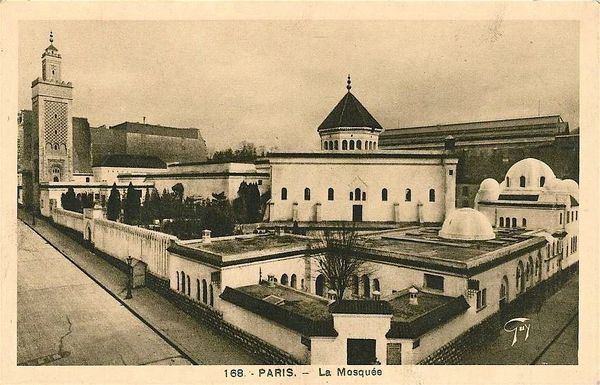

Résistance à la Mosquée de Paris :

histoire ou fiction ?

Michel RENARD

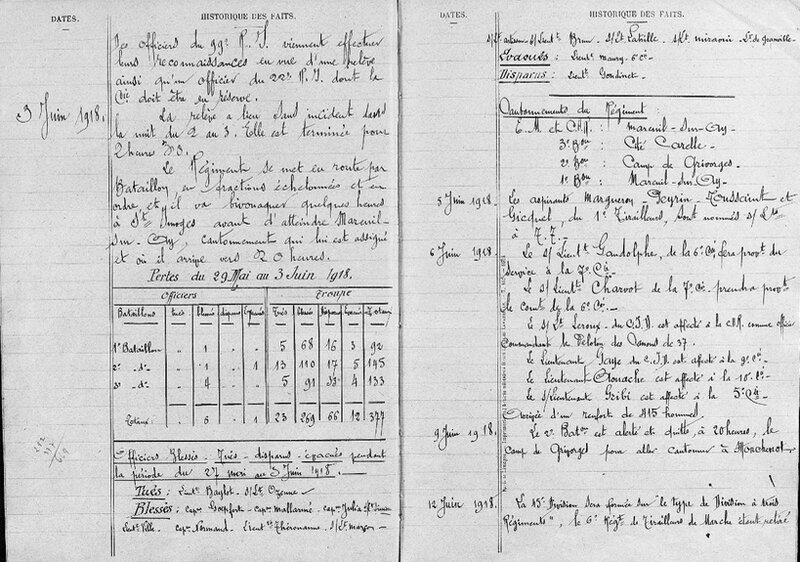

Le film Les hommes libres d'Ismël Ferroukhi (septembre 2011) est sympathique mais entretient des rapports assez lointains avec la vérité historique. Il est exact que le chanteur Selim (Simon) Halali fut sauvé par la délivrance de papiers attestant faussement de sa musulmanité. D'autres juifs furent probablement protégés par des membres de la Mosquée dans des conditions identiques.

Mais prétendre que la Mosquée de Paris a abrité et, plus encore, organisé un réseau de résistance pour sauver des juifs, ne repose sur aucun témoignage recueilli ni sur aucune archive réelle. Cela relève de l'imaginaire.

Mon travail en archives depuis des années, me permet de rectifier ces exagérations et de ramener la réalité à ce qu'elle a eu de plus banale.

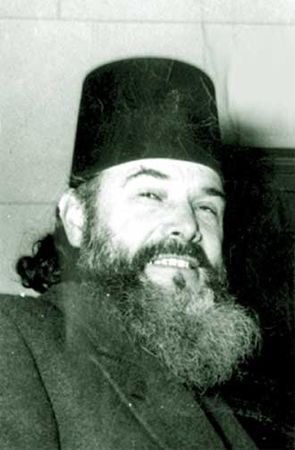

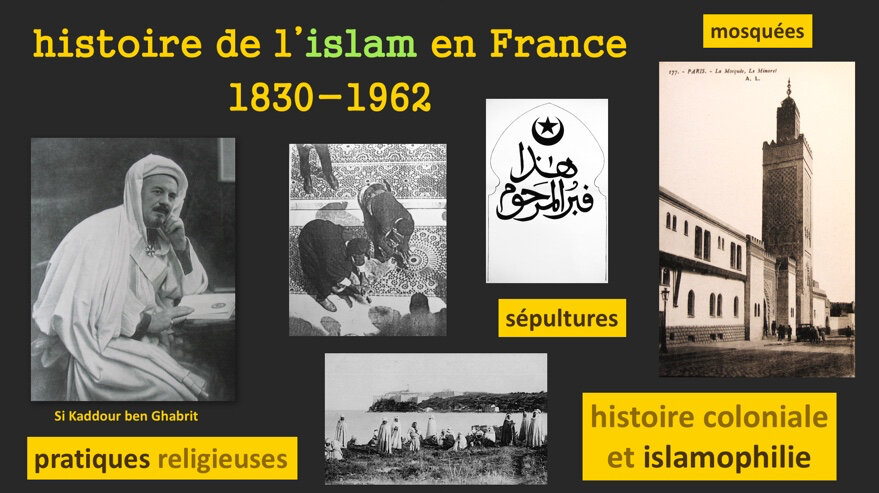

Le recteur Si Kaddour Ben Ghabrit fut une incontestable personnalité franco-musulmane ayant joué, au service de la diplomatie française et la défense des intérêts musulmans, un rôle primordial dès le début du siècle. Il entre dans les cadres du ministère des Affaires étrangères dès 1892. Kaddour Ben Ghabrit a su dépasser le dualisme de la confrontation et expérimenté la combinaison des cultures et des dynamiques de civilisation. Pièce maîtresse de la réalisation de la Mosquée de Paris, de 1920 à 1926, il l'a ensuite dirigée jusqu'à sa mort en 1954. Quel fut son rôle sous l'Occupation ?

Si Kaddour ben Ghabrit et le prince Ratibor

Il n'a pas été un collaborateur, n'ayant fourni aucun renseignement, aucune aide ni à l'armée ni à la police allemande, pas plus qu'aux services de Vichy collaborationnistes. Il n'a pu éviter ni les demandes d'audience ni quelques photos prises notamment lors de la remise à ses fonctions premières de l'Hôpital franco musulman en février 1941 en présence du prince Ratibor, représentant allemand de la place de Paris. C'est tout.

Mais il a refusé toute photo prise dans l'enceinte de la Mosquée, comme il a habilement repoussé tout appui à une déclaration du mufti de Jérusalem, collaborant avec l'Allemagne nazie, pour un appel au soulèvement des peuples musulmans colonisés par la France et la Grande-Bretagne. Il s'est toujours réfugié derrière la distinction du religieux et du politique. À la Libération, il fut accusé par certains d'avoir été complaisant avec les Allemands. Et a dû se défendre.

Or, j'ai découvert les rapports écrits par Si Kaddour Ben Ghabrit lui-même, par Rageot, consul de France au ministère des Affaires étrangères, chargé depuis 1940 de suivre les affaires de la Mosquée de Paris, et par Rober Raynaud, secrétaire général de l'Institut musulman depuis sa création. Ces écrits furent remis au capitaine Noël, officier d'ordonnance du général Catroux à l'Hôtel Intercontinental le 22 septembre 1944. Ils concernent tous l'activité de la Mosquée sous l'Occupation.

le général Catroux

Voici le témoignage de Rageot : "Je dois dire que j'ai moi‑même été tenu au jour le jour, exactement informé de ce qui se passait, coups de téléphone, demandes d'audience, conversations, démarches, etc... et que M. Ben Ghabrit et moi nous sommes régulièrement concertés sur l'attitude à observer et les réponses à faire. Nous ne pouvions demeurer invulnérables qu'à deux conditions : rester sur le terrain religieux et nous abstenir de toute politique. M. Ben Ghabrit y a parfaitement réussi.

Sur le terrain cultuel, en multipliant son aide et ses soins aux musulmans, prisonniers ou civils qui ont afflué à la Mosquée chaque année de plus en plus nombreux. Sur le terrain politique, en s'abstenant de prendre parti dans les questions touchant à la collaboration, au séparatisme, au Destour et d'une façon plus générale, de répondre aux attaques dont la Mosquée a été l'objet de la part de musulmans à la solde de l'ambassade. Jamais, en cette matière, M. Ben Ghabrit ne s'est laissé prendre en défaut et il a su imposer la même discipline à son personnel religieux. En cela il s'est attiré personnellement et à plusieurs reprises l'animosité des autorités allemandes."

Par contre, aucun de ces mémorandums ne mentionne la moindre activité de résistance, ce qui aurait constitué – si cela avait été vrai – la meilleure défense contre l'accusation de collaboration.

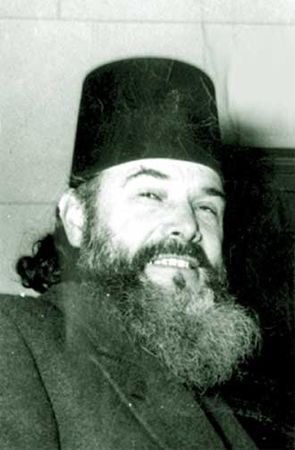

La seule mention d'une activité de résistance organisée et systématique en faveur des juifs et d'autres (communistes, francs-maçons) par la Mosquée de Paris provient d'un témoignage postérieur et unique, celui d'Albert Assouline, aujourd'hui disparu. Il a écrit dans le Bulletin des Amis de l'islam, n° 11, 3e trimestre 1983, déposé aux archives de la Seine-Saint-Denis. Mais ce n'est pas une "archive".

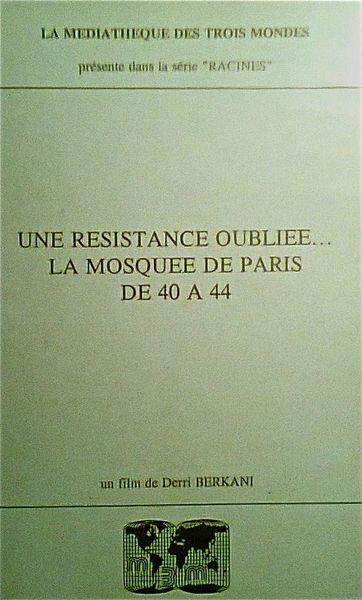

le Dr Albert Assouline, image tirée du documentaire de Derri Berkani (1990)

Il a ensuite réitéré ses affirmations dans le documentaire, Une résistance oubliée… la Mosquée de Paris, 40 à 44 dû à Derri Berkani en 1990. Mais Assouline ne parle pas de réseaux de résistance et ses propos empathiques sur des centaines de personnes abritées et sauvées sont suspects aux yeux de l'historien qui cherche à confronter les témoignages et à les recouper. Je pourrai prouver qu'il se trompe sur un point précis concernant le sort d'une importante personnalité française qui n'a jamais été accueillie par la Mosquée contrairement à ce que dit Assouline. De toute façon, jamais aucun témoin n'a corroboré ses dires.

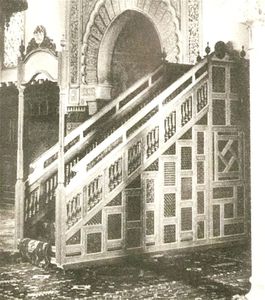

L'activité de la Mosquée de Paris sous l'Occupation a essentiellement consisté à assurer les ablutions, ensevelissements et obsèques de 1500 musulmans décédés à leur domicile, dans les hôpitaux, les prisons ou les sanas ; à distribuer des denrées, des secours et vêtements aux indigents, aux prisonniers libérés, évadés ou en situation irrégulière. Des repas ont été servis tous les vendredi au restaurant de la Mosquée, réservés plus spécialement aux prisonniers musulmans en traitement dans les hôpitaux et en instance de libération.

Trois fêtes musulmanes ont été célébrées chaque année : Aïd-Es-Seghir, Aïd-El-Kebir et Mouloud. Ces fêtes ont toujours revêtu un caractère purement religieux et aucun élément étranger à l'Islam n'a été autorisé à assister à ces manifestations. Les imams de la Mosquée de Paris se rendaient fréquemment en province pour assister aux obsèques de militaires musulmans prisonniers de guerre etc...

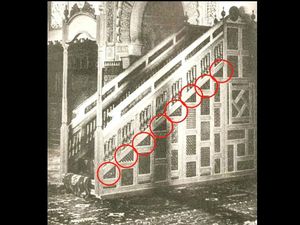

Mais ces histoires d'évasions rocambolesques par les souterrains de la Mosquée et les égouts menant à la Seine relèvent d'une littérature à la Alexandre Dumas ou Eugène Sue. Pas de la réalité historique. Il est quand même surprenant que la fiction l'emporte à ce point sur la vérité. On ne manie pas impunément le réel historique.

Michel Renard, historien, chercheur

Co-auteur de Histoire de l'islam et des musulmans en France

(Albin Michel, 2006)

et Histoire de la Mosquée de Paris (à paraître chez Flammarion).

- cet artucle a été édité sur le site Rue89 : http://www.rue89.com/2011/10/01/resistance-a-la-mosquee-de-paris-histoire-ou-fiction-224418, le 1er octobre 2011

________________________________________

- Daniel Lefeuvre a fait parvenir cette autre critique au site Rue89 qui ne l'a pas publiée...

"Les hommes libres"

et les approximations historiques

Daniel LEFEUVRE

La sortie, mercredi 28 septembre 2011, du film Les hommes libres s’accompagne de la diffusion d’un dossier pédagogique, destiné aux professeurs de collège et de lycée. L’objectif est assumé : susciter des sorties scolaires et transformer une œuvre, ô combien de fiction comme le démontre l’historien Michel Renard, en «document» historique[1].

Pour asseoir auprès du public et du monde enseignant la crédibilité historique du film, le metteur en scène s’est attaché la participation de Benjamin Stora dans la rédaction de ce dossier. Dès lors, il n’est pas déplacé d’en mesurer la pertinence scientifique. Et, autant le dire tout de suite, certaines affirmations de Benjamin Stora laissent stupéfait.

Ainsi, comment peut-il affirmer que «dans l’Algérie de l’époque, les Algériens musulmans n’avaient pas la nationalité française. Ni Français, ni étrangers : ce sont donc des "hommes invisibles" qui n’auraient donc "aucune existence juridique ou culturelle"» ?

Pas Français, les Algériens musulmans ?

On peut admettre que B. Stora ignore que, dès les années 1840, la nationalité française a été reconnue aux Algériens musulmans – comme d’ailleurs aux Juifs de l’ancienne Régence – par plusieurs arrêts de la Cour supérieure d’Alger qui rappelle, en 1862, que «tout en n’étant pas citoyen, l’Indigène est Français» et de la Cour de Cassation qui stipule que «la qualité de Français est la base de la règle de leur condition civile et sociale». Il est, en revanche, incompréhensible qu’il ignore le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 qui confirme que «l’indigène musulman est Français».

Bien d’autres dispositions, dans le droit du travail, comme l’accès à la plupart des emplois à la fonction publique (à l’exception de quelques fonctions d’autorité), consacré par la loi Jonnart de 1919 ou l’intégration des travailleurs algériens dans la sphère de protection de la main-d’œuvre nationale du 10 août 1932, etc. suffisent à démontrer que les Algériens disposent bien de la nationalité française.

Autre confirmation : répondant à une enquête prescrite en juillet 1923 par le ministre de l’Intérieur sur «la situation des indigènes originaires d’Algérie, résidant dans la métropole[2]», le préfet de Paris avoue son incapacité à fournir des informations détaillées car, contrairement aux étrangers, les Algériens, «sujets français», ne sont astreints «à aucune déclaration de résidence, ni à faire connaître leur arrivée ou leur départ».

D’ailleurs, au grand dam du gouverneur général de l’Algérie, qui s’en plaint auprès du ministre de l’Intérieur, certaines municipalités, principalement communistes, n’hésitent pas à délivrer à ces Français des cartes d’électeurs !

Les Algériens sont-ils, en métropole, des «hommes invisibles» ? autre assertion étonnante.

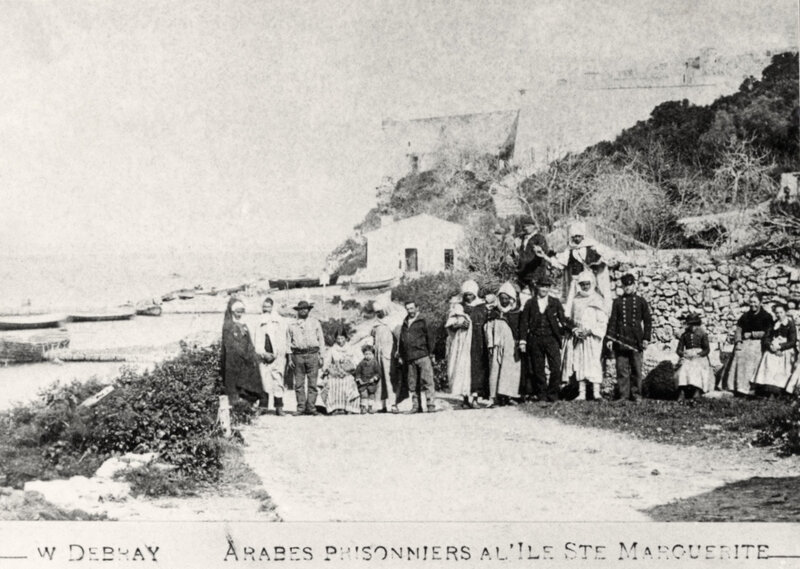

Pour le pire et le meilleur, la présence des Algériens en métropole est loin d’être invisible. Combattants aux côtés des Poilus de métropole et des Alliés, travailleurs venus complété les effectifs de l’industrie et de l’agriculture, les Algériens ont noué des liens, parfois étroits, avec les Français qu’ils ont côtoyés lors de la Première Guerre mondiale.

Cette participation à l’effort de guerre a laissé des traces, y compris dans le paysage : des tombes musulmanes sont présentes dans les carrés militaires, une kouba est édifiée, en 1919, au cimetière de Nogent-sur-Marne pour rendre hommage aux soldats musulmans morts pour la France. Enfin, l’existence de la Grande Mosquée de Paris, inaugurée par les plus hautes autorités de l’État en 1926, ne rend-elle pas visible cette présence au cœur de la capitale ?

À Paris encore, mais aussi en banlieue, le Bureau des Affaires Indigènes (BAI) de la Ville de Paris, créé en mars 1925, ouvre à l’intention des Algériens des foyers rue Leconte, à Colombes, à Gennevilliers et à Nanterre ainsi que deux dispensaires. C’est également à son initiative qu’est construit l’hôpital franco-musulman de Bobigny, inauguré en 1935, auquel est adjoint, en 1937, un cimetière musulman.

Le BAI s’est également préoccupé de l’importance du chômage qui touche de nombreux Algériens du département de la Seine, dès la fin des années 1920. Une section de placement est créée à cet effet : entre 1926 et 1930, 15 130 chômeurs ont bénéficié de son concours.

Progressivement, ses activités se sont élargies : assistance juridique aux accidentés du travail pour faire valoir leurs droits et obtenir le versement des indemnités ou des rentes auxquelles ils peuvent prétendre (1 534 dossiers traités) ; démarches en vue du versement des primes de natalité et indemnités pour charges de famille (9 696 dossiers). On peut estimer insuffisante l’ampleur de l’action entreprise, en particulier en matière d’habitat.

On peut également trouver, dans cette sollicitude des autorités parisiennes à l’égard des Nord-Africains du département de la Seine, une volonté de contrôle – sanitaire et politique – et pas seulement l’expression de sentiments philanthropiques. Mais, outre qu’il est impossible de nier l’intérêt qu’elle a représenté pour ses bénéficiaires, en particulier pour les milliers de patients pris en charge par les dispensaires ou l’hôpital franco-musulman, elle prouve la visibilité des Algériens et l’attention que leur portent les autorités départementales.

C’est bien aussi parce qu’ils sont visibles et, à ses yeux potentiellement dangereux, que la Préfecture de Police juge utile de créer une Brigade nord-africaine quelques semaines après la création du BIA – également située rue Leconte mais qui ne se confond pas avec le BAI - chargée de surveiller, avec moins d’efficacité qu’on le prétend généralement -, les Algériens du département de la Seine.

Victimes du racisme de la population métropolitaine ?

Le procès, une nouvelle fois, mérite d’être instruit avec plus de nuance. Certes, des sentiments racistes se manifestent et on en trouve bien des traces, dans l’entre-deux-guerres, dans la presse de droite. Sont-ils aussi généralisés que Benjamin Stora le sous-entend ?

Laissons la parole à l’une de ces prétendues victimes de l’ignorance, du mépris et du racisme des Français. Quel souvenir garde-t-il en mémoire de sa vie à Paris au cours des années vingt ? : «Nous étions unanimes à nous réjouir de l’attitude de sympathie des populations à notre égard, et à faire une grande différence entre les colons d’Algérie et le peuple français dans leur comportement avec nous. Les gens nous manifestaient du respect et même une grande considération mêlée de sympathie.»[3]

Messali Hadj, leader du nationalisme algérien

marié avec une Française

Paroles d’un «béni-oui-oui» aux ordres de l’administration ? Non. Éloge du peuple français extrait des Mémoires de Messali Hadj, le père fondateur du nationalisme algérien lui-même, que Benjamin Stora connaît bien mais qu’il semble avoir oublié le temps d’un film !

D’autres sources rapportent cette «sympathie», cette fois pour s’en inquiéter. En juillet 1919, l’administrateur de la commune-mixte de Ténès rapporte que les Algériens de sa commune, revenus de France, «ont été particulièrement sensibles aux marques d’affabilité et de politesse, quelque fois exagérées, que leur ont prodiguées nos compatriotes, ignorants de leurs mœurs et de leur esprit ; mais ces démonstrations auxquelles ils n’étaient pas accoutumés les ont conduits, par comparaison, à penser que les Algériens, les colons en particulier, n’avaient pas pour eux les égards qu’ils méritaient. Un simple khamès débarquant en France devenait un “sidi” […]. Il est donc indéniable que le séjour en France des travailleurs coloniaux les a rapprochés des Français de la métropole[4]».

Ce «rapprochement», Genevière Massard-Guilbaud en montre un aspect dans son ouvrage Des Algériens à Lyon de la Grande Guerre au Front populaire [5] qui met en évidence une proportion particulièrement importante de mariages avec des Françaises métropolitaines, dès les années 1930. Selon cette historienne, «contrairement à l’image qu’on a donnée d’eux, les Algériens de cette époque s’intégraient mieux que d’autres en France, dans la classe ouvrière ou la petite bourgeoisie commerçante. Le grand nombre de mariages mixtes n’en est-il pas un signe ? Dans quelle communauté étrangère d’ancienneté comparable en France en rencontre-t-on autant ?»

Dépourvus d’existence culturelle ?

On se demande alors à quoi pouvait bien répondre la Grande Mosquée de Paris et le cimetière musulman de Bobigny, si ce n’est aux besoins culturels et cultuels des musulmans du département ? Mais il existe bien d’autres manifestations[6] de cette existence et de sa prise en compte : respect par l’Armée des prescriptions en matière d’alimentation, des fêtes et des rites funéraires musulmans ; aménagement, avant la Première Guerre mondiale, par la Compagnie des mines d’Auby-les-Douai (département du Nord), d’un lieu de prière pour ses ouvriers musulmans. Benjamin Stora entre sur ce plan en contradiction avec lui-même, quand il rappelle que c’est à Paris qu’est né, avec la création en 1926, de l’Étoile Nord-Africaine, le nationalisme algérien organisé et qui regroupe, en métropole, environ 3 000 militants. N’est-ce pas là une manifestation culturelle autant que politique ? C’est à Paris, également, que sont publiés journaux et revues nationalistes. Enfin, le film et le dossier rappellent qu’il existe à Paris de nombreux cabarets «orientaux» comme le Tam-Tam, La Casbah, El Djezaïr ou encore El Koutoubia.

Enfin, Benjamin Stora affirme qu’après le débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord (novembre 1942) «coincé par les autorités allemandes qui le pressent […] de collaborer franchement», le directeur de la Mosquée a été «obligé de se soumettre».

Kaddour Ben Ghabrit collaborateur ? L’accusation est grave. Elle mériterait d’être étayée. Comment, par quels actes, par quels propos cette collaboration s’est-elle manifestée ? Dans quelles circonstances ? il ne nous le dit pas. Comment admettre une telle liberté vis-à-vis de la méthode historique qui exige, pour toute affirmation, l’administration de preuves.

Le film et le dossier pédagogique témoignent aussi d’un angélisme confondant. Magnifiant, en l’amplifiant démesurément, le soutien que la Mosquée a pu apporter à quelques Juifs pendant l’occupation allemande, il laisse ignorer la profondeur de l’antijudaïsme d’un nombre considérable d’Algériens musulmans, qui s’est manifesté dans les émeutes qui ensanglantèrent Constantine en août 1934 et qui s’exprime tout au long de la guerre et ultérieurement.

Ainsi, en mars 1941, le CEI – équivalent en Algérie au service métropolitain des Renseignements généraux – note-t-il que «L’abrogation du décret Crémieux avait été quand elle fut connue, accueillie avec une grande joie par les Musulmans.» Cet antijudaïsme se rencontre même parmi les Algériens les plus libéraux et les plus laïques comme en témoigne cette lettre de Ferhat Abbas au préfet d’Alger, datée du 30 janvier 1943, connue de Benjamin Stora, et dans laquelle on retrouve bien des poncifs de l’antisémitisme :

- « Il me parvient de tous côtés que certains éléments importants de la population juive s’emploient à dénigrer systématiquement, auprès des Anglo-Américains, les Musulmans algériens. Je fais appel, Monsieur le Préfet, à votre haute autorité pour intervenir auprès des dirigeants israélites afin de mettre un terme à cette propagande insidieuse et malhonnête. Ce n’est pas la première fois que les juifs adoptent une double attitude et se livrent à un double jeu. Le torpillage du Projet Viollette en 1936 est encore présent à notre mémoire. Il convient, dans leur propre intérêt, de les persuader que les méthodes d’hier sont périmées et que nous nous devons, les uns et les autres, une franchise et une loyauté réciproques. Si cette franchise et cette loyauté n’étaient pas en mesure de faire de nous des amis, elles éviteraient pour le moins de faire de nous des ennemis. Et c’est beaucoup.»

Cet antijudaïsme culturel a-t-il disparu lors de la traversée de la Méditerranée ? En tout cas, de nombreux maghrébins parisiens, notamment d’anciens nationalistes – mais il faut le souligner exclus du parti par Messali Hadj dont l’attitude est, sur ce plan, irréprochable – ont collaboré avec l’occupant et les collaborationnistes français, par la propagande – en exprimant un antisémitisme violent - et comme supplétifs de la Gestapo dans la chasse aux résistants et aux juifs.

Au total, trop d’erreurs, parfois grossières, trop d’affirmations non étayées, trop de non-dits entachent ce dossier pour qu’il constitue un outil pédagogique fiable et dont on puisse en recommander l’usage aux professeurs, d’autant que, dans les documents proposés à la réflexion des élèves, la confusion est entretenue en permanence entre immigrés d’origine étrangère et Algériens, ce qui ouvre à des contresens.

Par ailleurs, je ne prête évidemment aucune arrière-pensée, ni au metteur en scène, ni à Benjamin Stora et je suis persuadé de leur entière bonne foi lorsqu’ils espèrent que le film permettra de rapprocher les communautés musulmanes et juives de France. Je ne peux qu’exprimer mon scepticisme à cet égard. Une autre conclusion, lourde de menaces, pourrait en être tirée, au moment même où l’Autorité palestinienne s’efforce de faire reconnaître l’existence d’un État palestinien contre la volonté d’Israël : les Juifs sont décidément bien ingrats vis-à-vis des Musulmans qui ont tant fait et pris tant de risques, sous l’Occupation, pour les sauver de la barbarie nazie.

Daniel Lefeuvre

Professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 8 Saint-Denis

[1] Preuve de cette confusion, le libellé de la question n° 3, activité 3, p. 21 du dossier : «d’après le film, quelles actions les résistants maghrébins entreprennent-ils contre l’Occupant ?».

[2] Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM), 9 H / 112.

[3] Cité par Benjamin Stora, Ils venaient d’Algérie, Fayard, 1992, p.15.

[4] ANOM, Alger, 2 I 49, Enquête sur l’état d’esprit des travailleurs coloniaux revenus dans la colonie prescrite par le gouverneur général, 31 juillet 1919. Réponse de l’Administrateur de la commune-mixte de Ténès, 16 août 1919.

[5] Massard-Guilbaud Genevière, Des Algériens à Lyon de la Grande guerre au Front populaire, Paris, Ed. l’Harmattan, 1995.

[6] Sur cette question, se reporter au travail novateur de Michel Renard, notamment "Gratitude, contrôle, accompagnement ; le traitement du religieux islamique en métropole (1914-1950)", Bulletin de l’IHTP, n° 83, premier semestre 2004, pp. 54-69.

________________________________________

- le 4 octobre, le site Rue89 publiait une réponse de Benjamin Stora ainsi que quelques commentaires de Pierre Haski, responsable du site

Benjamin Stora répond aux critiques

des « Hommes libres »

Le film « Les Hommes libres » d'Ismaël Ferroukhi, sur la mosquée de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, déclenche une polémique entre historiens. Benjamin Stora, spécialiste de l'Algérie, qui fut conseiller historique lors de la réalisation de ce film, a vivement réagi à la tribune, diffusée par Rue89 la semaine dernière, contestant la véracité du film.

Benjamin Stora nous a adressé des remarques concernant la tribune de Michel Renard, lui aussi historien, reprenant point pas point les critiques de son confrère.

Il est écrit par Michel Renard, en préambule de ce texte publié par Rue89 :

«Il est exact que le chanteur Selim (Simon) Halali fut sauvé par la délivrance de papiers attestant faussement de sa musulmanité. D'autres juifs furent probablement protégés par des membres de la Mosquée dans des conditions identiques.»

Benjamin Stora :

«C'est très exactement ce que montre le film “Les Hommes libres”.»

Michel Renard ajoute :

«Mais prétendre que la mosquée de Paris a abrité et, plus encore, organisé un réseau de résistance pour sauver des juifs, ne repose sur aucun témoignage recueilli ni sur aucune archive réelle. Cela relève de l'imaginaire.»

Benjamin Stora répond :

«Le film n'a jamais prétendu dire qu'il y avait un réseau organisé (ce mot n'est jamais été prononcé dans tout le film), et il n'évoque jamais le sauvetage massif de juifs et de résistants (Michel Renard doit confondre avec des articles de presse à propos du film).

Le film montre un résistant algérien (l'exemple est celui de Salah Bouchafa, ancien du PCF, qui a rejoint le PPA, est mort en déportation), et une réunion du PPA clandestin, et l'histoire d'un chanteur, Salim Halali, dont l'histoire est bien réel.

Pour le sauvetage de juifs, il est montré deux petits enfants (sur la base de témoignages de personnages toujours vivants et qu'il est possible de rencontrer).

Si tous ces personnages ont réellement existé, alors pourquoi un article si virulent ? Ce film, à mon sens, s'inscrit dans la lignée d'autres films, comme “Le Vieil Homme et l'enfant”, de Claude Berri (l'histoire d'un vieil homme joué par Michel Simon, qui sauve un enfant juif). »

Michel Renard poursuit :

«Le recteur Si Kaddour Benghabrit fut une incontestable personnalité franco-musulmane ayant joué, au service de la diplomatie française et la défense des intérêts musulmans, un rôle primordial dès le début du siècle. Il entre dans les cadres du ministère des Affaires étrangères dès 1892. Kaddour Benghabrit a su dépasser le dualisme de la confrontation et expérimenté la combinaison des cultures et des dynamiques de civilisation.»

Benjamin Stora :

«Précisément, c'est ce que montre le film ! !»

Kaddour Benghabrit «n'a pas été un collaborateur»

Lorsque Michel Renard fait observer que Kaddour Benghabrit «n'a pas été un collaborateur», Benjamin Stora répond que c'est précisément «ce que montre le film». Même réponse lorsque Michel Renard ajoute qu'«il n'a pu éviter ni les demandes d'audience ni quelques photos prises» : «C'est ce que montre le film», répond Stora.

Plus loin, Benjamin Stora reprend un autre passage du texte de Michel Renard :

«Sur le terrain politique, en s'abstenant de prendre parti dans les questions touchant à la collaboration, au séparatisme, au Destour et d'une façon plus générale, de répondre aux attaques dont la mosquée a été l'objet de la part de musulmans à la solde de l'ambassade. Jamais, en cette matière, M. Benghabrit ne s'est laissé prendre en défaut et il a su imposer la même discipline à son personnel religieux. En cela il s'est attiré personnellement et à plusieurs reprises l'animosité des autorités allemandes.»

Pour Benjamin Stora, «c'est ce que montre, encore, le film».

Par contre, lorsque Michel Renard fait observer qu'«aucun de ces mémorandums ne mentionne la moindre activité de résistance, ce qui aurait constitué – si cela avait été vrai – la meilleure défense contre l'accusation de collaboration», Benjamin Stora répond que « le film s'arrête en 1944».

Michel Renard poursuit :

«La seule mention d'une activité de résistance organisée et systématique en faveur des juifs et d'autres (communistes, francs-maçons) par la mosquée de Paris provient d'un témoignage postérieur et unique, celui d'Albert Assouline, aujourd'hui disparu.

Il a écrit dans Le Bulletin des amis de l'islam, n° 11, troisième trimestre 1983, déposé aux archives de la Seine-Saint-Denis. Mais ce n'est pas une “archive”.

Il a ensuite réitéré ses affirmations dans le documentaire "Une résistance oubliée : la mosquée de Paris, 40 à 44" dû à Derri Berkani en 1990. Mais Assouline ne parle pas de réseaux de résistance et ses propos empathiques sur des centaines de personnes abritées et sauvées sont suspects aux yeux de l'historien qui cherche à confronter les témoignages et à les recouper.

Je pourrai prouver qu'il se trompe sur un point précis concernant le sort d'une importante personnalité française qui n'a jamais été accueillie par la Mosquée contrairement à ce que dit Assouline. De toute façon, jamais aucun témoin n'a corroboré ses dires.»

Benjamin Stora lui répond :

«Et Salim Hallali précisément ? Le film est surtout centré sur lui... Il est possible de rencontrer aujourd'hui des juifs séfarades qui ont demandé à être musulmans pendant cette période pour échapper à la mort.»

Michel Renard concluait ainsi sa tribune :

«L'activité de la mosquée de Paris sous l'Occupation a essentiellement consisté à assurer les ablutions, ensevelissements et obsèques de 1 500 musulmans décédés à leur domicile, dans les hôpitaux, les prisons ou les saunas ; à distribuer des denrées, des secours et vêtements aux indigents, aux prisonniers libérés, évadés ou en situation irrégulière. [...]

Mais ces histoires d'évasions rocambolesques par les souterrains de la mosquée et les égouts menant à la Seine relèvent d'une littérature à la Alexandre Dumas ou Eugène Sue. Pas de la réalité historique. Il est quand même surprenant que la fiction l'emporte à ce point sur la vérité. On ne manie pas impunément le réel historique.»

«Un film qui montre des gestes d'humanité»

Benjamin Stora lui répond :

«La critique historique de Michel Renard de cette œuvre est infondée. Le film n'a jamais montré la mosquée comme lieu central de la Résistance. Les sauvetages sont le produit de rencontres et pas de plans idéologiques pré-établis. Si le film n'évoque que le sort d'un résistant algérien, de l'amitié entre un jeune immigré et un chanteur juif sauvé par la mosquée (tous ces personnages sont bien réels), alors pourquoi cet article si virulent contre un film qui montre des gestes d'humanité ?

Je voudrais simplement rappeler cette phrase, à propos de polémiques sur les “chiffres” : Celui qui sauve une vie sauve l'humanité toute entière."

Et Salim Hallali a bien été sauvé par la Mosquée de Paris.»

________________________________________

Pierre Haski

Cette polémique entre deux spécialistes de l'Algérie a une toile de fond : les rapports entre juifs et musulmans en France, et la question plus large du conflit israélo-arabe.

« Les juifs sont bien ingrats vis-à-vis des musulmans »

Ce mardi, Rue89 a reçu un nouveau texte mettant en cause « les erreurs de Benjamin Stora », et signé par Daniel Lefeuvre, professeur d'histoire contemporaine, université Paris-VIII Saint-Denis. Daniel Lefeuvre se réfère à la tribune de Michel Renard, avec lequel il avait signé, en 2008, un texte commun intitulé : « Faut-il avoir honte de l'identité nationale ? » (Larousse), écrit en réponse à l'opposition suscitée par la création du ministère de l'Identité nationale (aujourd'hui disparu) par Nicolas Sarkozy.

Après avoir relevé ce qu'il qualifie d'«erreurs» ou de «non-dits» du dossier historique acompagnant le film, Daniel Lefeuvre ajoute :

« Je suis persuadé de leur [Benjamin Stora et le réalisateur Ismël Ferroukhi, ndlr] entière bonne foi lorsqu'ils espèrent que le film permettra de rapprocher les communautés musulmanes et juives de France. Je ne peux qu'exprimer mon scepticisme à cet égard. »

Sa conclusion donne peut-être une des clés de cette polémique, puisqu'il rattache le film, et le récit du sauvetage de juifs par la mosquée de Paris, aux débats actuels autour de la Palestine :

«Une autre conclusion, lourde de menaces, pourrait en être tirée, au moment même où l'Autorité palestinienne s'efforce de faire reconnaître l'existence d'un Etat palestinien contre la volonté d'Israël : les juifs sont décidément bien ingrats vis-à-vis des musulmans qui ont tant fait et pris tant de risques, sous l'Occupation, pour les sauver de la barbarie nazie.»

C'était donc ça ? Toute cette polémique pour éviter qu'on puisse penser que juifs et musulmans aient une histoire commune ou des raisons de vivre ensemble en bonne intelligence ? Dérisoire

________________________________________

- le site Rue89 a ensuite renoncé de publier le texte de Daniel Lefeuvre ainsi que ma réponse à Benjamin Stora. Voici mon texte :

réponse à Benjamin Stora

Michel RENARD

J'ai vu le film dont je parle. Il montre plus que – même si il est centré sur…- l'histoire de Selim Halali. Si le mot "réseau" n'est pas prononcé, sa réalité est montrée.

Ces résistants cachés dans les caves de la Mosquée appartiennent à un réseau, ils organisent le sauvetage du résistant Francis en le faisant sortir de l'Hôpital franco-musulman. Ce qui fait dire à Si Kaddour qu'ils ont mis la Mosquée "en danger" (dialogue Si Kaddour / Younès). Ben Ghabrit est informé préventivement – par qui ? – de la rafle du Vel d'Hiv, comme il l'est de la descente de la police – par qui ? - ce qui lui permet de faire évacuer toutes les personnes cachées dans la Mosquée.

Selon le film, les soupçons formulés par les Allemands sur son activité le font convoquer par Knochen, représentant de Himmler à Paris… ce qui, à ma connaissance, n'a jamais été le cas.

La scène des fidèles qui se lèvent ensemble, à la demande de l'imam pour sortir entourer Younès et la fillette juive et leur permettre de s'échapper, ne correspond à rien de réel.

Benjamin Stora répond que le film s'arrête en 1944. Or, justement les rapports que j'évoque (Ben Ghabrit, Rageot et Rober Raynaud) sont rédigés en 1944 et portent sur toute la période de l'Occupation. Aucun des trois n'évoquent ces activités.

Je n'ai tout de même pas inventé la fin du film avec cette évasion de nombreuses personnes par les égouts, leur accueil sur une péniche qui les attendait… toutes choses difficilement envisageables hors l'activité d'un réseau organisé.

Le film ne dit pas explicitement que Ben Ghabrit en était l'organisateur direct mais laisse bien comprendre que la Mosquée de Paris a accueilli cette structure résistante. On imagine malaisément, dans la logique du récit de ce film, que cela fût possible sans l'accord tacite de Ben Ghabrit.

Or, il n'existe aucune preuve de tout cela. Le documentaire de Derri Berkani (1990) pêchait déjà par l'absence de preuve ainsi que le court métrage de Mohammed Ferkrane l'année dernière… Le film d'Ismaël Ferroukhi, et ses propres commentaires ("Ben Ghabrit… tout en risquant sa vie pour sauver des hommes et des femmes en danger : résistants, Juifs, indépendantistes d'Afrique du Nord…", cf. dossier de presse), offrent une vision qui dépasse le secours apporté à Selim Hallali et à des Juifs sépharades selon des "rencontres fortuites".

Il laisse penser que la Mosquée a été le lieu d'une intense activité résistante.

collaborateur ou pas collaborateur ?

Benjamin Stora rétorque à mon affirmation selon laquelle Ben Ghabrit n'a pas été un collaborateur : "c'est ce que montre le film". Or, dans son interview, il affime que "la Mosquée de Paris a collaboré avec le régime de Pétain et les autorités allemandes". Où est alors la vérité ?

La "virulence" (?) de ma critique ne portait pas sur les gestes d'humanité portés à quelques juifs aidés par la Mosquée mais sur tout ce qui dans le film évoquait une activité résistante dont il n'existe aucune preuve historique. Ou alors, je les attends.

Michel Renard

Il est dommage, pour la "vie des idées", que le site Rue89 n'ait pas assumé le débat jusqu'au bout... Il y a encore des vérités historiques qui sont dérangeantes pour la "Gauche"... MR

* un dossier identique a été publié sur le blog Études Coloniales

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F3%2F93349.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F19%2F178389%2F6649932_o.jpg)